La traduction des relevés de notes américains et français : Pourquoi la conversion des bulletins de notes français vers le système américain (et inversement) est-elle si délicate ?

Publié en français dans une version améliorée le 27 juin 2024 par Charles EDDY, traducteur juridique à Lille, expert près la Cour d’appel de Douai (traducteur assermenté). Dernière mise à jour le 3 octobre 2025.

Prefer to read this article in English? You can access the English-language version here.

En France comme aux États-Unis, les échelles de notation sont basées sur des multiples de 10. En toute logique, il devrait donc être facile de convertir les notes d’un système à l’autre. Mais, c’est loin d’être aussi simple.

Tout d’abord, les valeurs utilisées au sein de ces barèmes ne se ressemblent pas : un 10/20 passable en France n’a strictement rien à voir avec un désastreux 50/100 américain.

Ensuite, trouver des correspondances précises entre les deux systèmes de notation est rendu essentiellement impossible, d’une part en raison de la diversité de la notation américaine et de sa mise en œuvre parfois curieuse (qui, quoique pouvant varier d’un état, d’une académie ou d’un établissement à l’autre, occupe principalement le haut de l’échelle), et d’autre part à cause de la subjectivité et de l’énorme variabilité qu’on constate dans le paysage de l’enseignement français.

Ainsi, afin qu’il n’y ait aucun doute, il n’est pas possible d’opérer une conversion entre les notes françaises et les notes américaines ; l’idée d’une équivalence parfaite entre les deux systèmes est au mieux chimérique, et aucun barème ne saurait permettre la conversion de la valeur exprimée par une note française vers le système américain (ou vice versa).

Et pourtant, malgré l’impossibilité de la tâche, on doit être en mesure de correctement interpréter des notes issues d’autres systèmes en les comparant à celles de son propre système. C’est même un exercice essentiel auquel les chargés d’admissions sont confrontés au quotidien ; ce n’est jamais l’idéal (et en pratique, le résultat est rarement satisfaisant), mais cet acte d’interprétation est incontournable.

Mes notes peuvent-elles être traduites dans le cadre des traductions certifiées de mes relevés ou bulletins de notes ?

Non, ce n’est malheureusement pas possible : dans le cadre d’une traduction officielle, le traducteur doit certifier que la traduction est conforme en tous points à l’original. Puisqu’il n’existe aucune équivalence réelle entre les différents systèmes de notation, toute tentative de conversion sera forcément imprécise. Ainsi, quel que soit le barème utilisé, la traduction ne serait donc pas conforme à l’original si les notes étaient converties. Le résultat relèverait, in fine, d’un manquement déontologique.

Toutefois, même si la conversion des notes est impossible, certains traducteurs (dont C. Eddy Traductions) proposent des attestations portant sur l’équivalence des notes que vous pouvez soumettre aux établissements étrangers avec vos relevés et bulletins de notes. Ainsi, même si les notes restent au format français, l’attestation donne un cadre aux chargés d’admissions leur permettant de comprendre et d’interpréter les notes issues de l’autre système.

Contactez-nous pour savoir si cette solution est adaptée à vos besoins.

Pour comprendre les raisons de cette complexité et tenter d’offir quelques pistes de compréhension, je propose dans les lignes qui suivent un exposé sommaire de la notation française et américaine, suivi d’une tentative d’aboutir à une équivalence – aussi insatisfaisante soit-elle – pour les notes de chaque système.

La notation à l’américaine – De 0 à 100, de A à F

Commençons par une brève explication du système américain de notation.

Les détails précis peuvent varier, mais le fondement du système repose partout sur les pourcentages : c’est-à-dire, une note « sur 100 ».

On superpose cinq lettres sur cette échelle : A, B, C, D et F.

En principe, chacune des quatre premières lettres est censée correspondre à une plage de 10 %, la lettre F couvrant tout ce qui est inférieur à 60 % :

- A (90-100 %)

- B (80-89 %)

- C (70-79 %)

- D (60-69 %)

- F (0-59 %).

Dans les faits, toutefois, on retrouve bon nombre de divergences dans la valeur accordée à ces lettres par les différents établissements et au sein des districts/académies.

Par exemple, nombreux sont ceux qui réservent une partie du barème pour les « moins » et « plus » (plus and minus : par exemple, 90-93 % peut correspondre à un « A minus »/« A- »).

Certains établissements sont également plus stricts, appliquant une grille de notation plus exigeante : A=93-100 %, B=85-92 %, C=75-84 %, etc. Souvent, cette décision peut être prise au niveau des collectivités locales de la taille d’un département français (county / parish / school district), ce qui fait que même au sein d’un seul et même état, les valeurs attribuées aux lettres peuvent ne pas être tout à fait les mêmes.

Qui plus est, même au sein d’un seul établissement, des parcours ou filières spécifiques peuvent appliquer d’autres barèmes, et dans l’enseignement supérieur, les établissements ont généralement carte blanche pour concevoir leur système de notation.

Souvent, un D (60 % ou plus) permet de valider un enseignement jusqu’à la fin du lycée ; s’agissant des études supérieures, il faut généralement obtenir un C (70 % ou plus) – même si cela aussi peut varier selon le cas.

Bien entendu, il y a un certain niveau de subjectivité dans la notation dès qu’il ne s’agit pas d’un QCM, mais les enseignants ont tendance à utiliser ces lettres d’une manière relativement cohérente et unifiée. Un élève qui obtient un « A » a rendu un travail excellent, un « B » un bon travail, un « C » un travail peu reluisant, un « D » un travail qui laisse beaucoup à désirer, et un « F » un travail complètement irrecevable.

Sur les relevés de notes, on utilise également ces lettres pour calculer le « GPA » (Grade Point Average – une espèce de moyenne générale) des élèves, qui s’exprime sur 4. Dans ce système, chaque A=4, B=3, C=2, D=1 et F=0 (on fait souvent – mais pas toujours – abstraction des « plus » et des « moins »). En additionnant ainsi le total des points de tous les enseignements suivis au cours d’une période donnée, puis divisant ce total par le nombre de matières suivies, on obtient le GPA. (Il convient de préciser au passage que le GPA fonctionne uniquement sur la base des lettres et ne prend pas en compte les systèmes disposant d’une grille de notation plus stricte, défavorisant ainsi ces élèves lors des candidatures à des universités très sélectives.)

La notation à la française – De 0 à 20

En France, vous le savez sans doute, les notes s’entendent généralement sur 20, et il faut obtenir la moyenne (10/20) pour valider une matière.

Une distinction importante apparaît aussitôt, car, à la différence des États-Unis – où 50/100 est une note extraordinairement basse, très loin de permettre la validation d’une matière – le fait d’obtenir 10/20 est plutôt positif. Certes, l’élève qui obtient 10/20 ne s’est pas surpassé, mais il ne s’est pas complètement planté non plus.

Par ailleurs, dès qu’un professeur dispose d’une marge d’appréciation dans la notation (c’est-à-dire, en dehors des QCM...), une note au-dessus de 16/20 viendra sanctionner seulement les travaux vraiment exceptionnels, alors que pour les QCM, une note de 14/20 ou moins peut paraitre assez médiocre malgré son effet potentiellement positif sur la moyenne de l’élève.

Les bases étant posées, il faut y apporter un certain nombre de nuances.

Les professeurs français sont globalement plus stricts que leurs homologues américains, et sont moins homogènes quand il s’agit de noter leurs élèves : certains plafonnent leurs notes aux alentours de 14/20, alors que d’autres exploitent l’ensemble de l’échelle de notation de 0 à 20 (ce qui semble être de moins en moins inhabituel).

Par ailleurs, la notation peut varier selon l’établissement, la matière, etc. – surtout si on prépare un concours national.

En effet, certains établissements ou parcours moins exigeants notent moins sévèrement, mais, lorsqu’on accède à des filières universitaires prestigieuses ou sélectives, le fait d’obtenir la moyenne peut s’avérer une véritable prouesse.

Qui plus est, les concours nationaux et les cursus menant vers les grandes écoles mettent en œuvre parfois des barèmes presque draconiens : par exemple, la barre d’admissibilité de l’agrégation externe d’anglais en 2023 était de seulement 6,25/20, et la moyenne de l’une des épreuves s’est située à 4,71/20.

Dans un tel cas de figure, 8/20 est une note tout à fait honorable, et il n’est pas inutile de remarquer que le haut du barème sur 20 reste quasiment inexploité.

Or, les relevés de notes et résultats de concours montreront uniquement la note sur 20, sans prêter attention au contexte sous-jacent.

Traduire les notes entre les systèmes français et américain

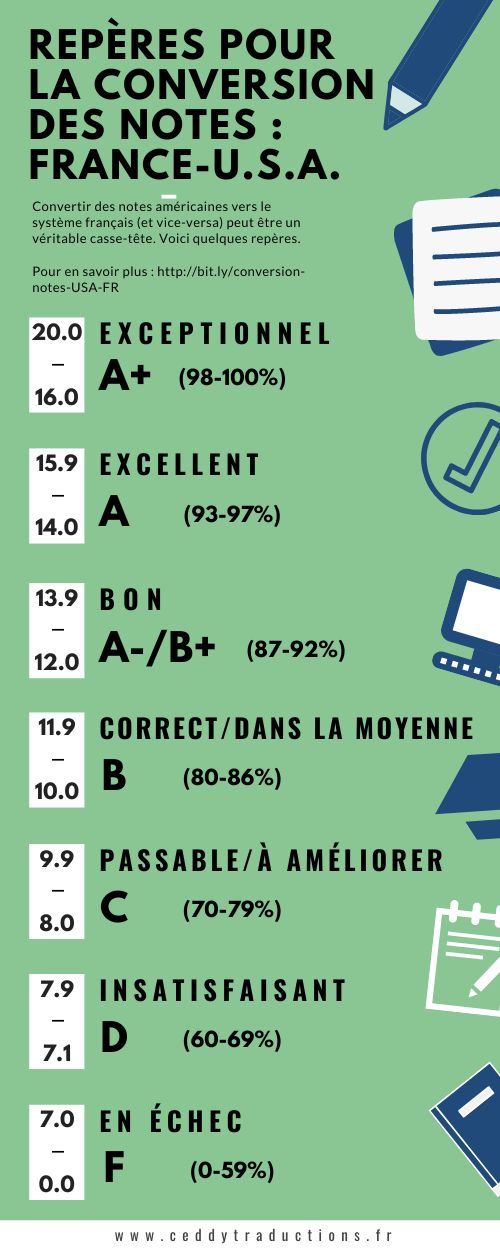

De tout ce qui précède, il ressort une évidente difficulté pour jauger la véritable signification d’une note. Dès lors, toute conversion ne serait qu’à titre indicatif. Hormis le cas particulier des concours, prépas, etc., le tableau suivant donne une idée générale de l’équivalence des notes :

| Notation française | Notation américaine (A-F) | Notation américaine (%) | Signification approximative |

|---|---|---|---|

| 16,0-20,0 | A+ | 98-100 % | Exceptionnel |

| 14,0-15,9 | A | 93-97 % | Excellent |

| 12,0-13,9 | A- ou B+ | 87-92 % | Bon |

| 10,0-11,9 | B | 80-86 % | Correct/dans la moyenne |

| 8,0-9,9 | C | 70-79 % | Passable/À améliorer |

| 7,1-7,9 | D | 60-69 % | Insatisfaisant |

| 7 ou moins | F | 0-59 % | En échec |

Cependant, il faut toujours garder à l’esprit le fait que ces équivalences ne peuvent être parfaites. Dans l’ensemble, les professeurs américains font montre d’une assez grande indulgence, n’hésitant pas à attribuer un « A » à un travail objectivement moyen, alors que les professeurs français (cela ne vous aura sans doute pas échappé) pèchent souvent par un excès de sévérité, attribuant parfois des notes assez basses à des travaux somme toute corrects.

Il va de soi que les traducteurs et les universités cherchant des équivalents parfaits n’ont aucune manière de connaitre l’approche individuelle de chaque professeur ! Néanmoins, les tendances générales propres à chaque système peuvent être utiles dans la mesure où, en évaluant les performances d’un élève, il paraît normal de « tempérer » les notes souvent surévaluées venant du système américain et, à l’inverse, « d’amplifier » en quelque sorte les notes souvent sous-évaluées du système français, car celles-ci auraient invariablement été plus élevées si un professeur américain avait dû noter le même travail.

En outre, la note obtenue à un concours dépendra toujours du cas de figure particulier : en effet, sans avoir consulté le rapport du jury pour prendre connaissance de la moyenne et de la barre d’admissibilité, il n’est pas réellement possible de situer une note sur vingt, sachant que, dans tous les cas, l’échelle utilisée sera systématiquement tirée vers le bas.

« Mention » spéciale : Traduire les mentions (assez bien, bien, et très bien)

L’utilisation en France de la mention assez bien (12-13,9/20), mention bien (14-15,9/20) et mention très bien (16-20/20) n’est pas sans poser de sérieux problèmes pour le traducteur ou le lecteur étranger.

Il existe, certes, une notion plus ou moins analogue aux États-Unis, appelée parfois « honor roll » à l’école primaire et secondaire (la « A Honor Roll » pour les élèves n’ayant reçu que des « A », la « A-B Honor Roll » pour les élèves n’ayant reçu aucune note en dessous d’un « B »...), et connue parfois (selon les cas) sous le nom de « Dean’s List » ou « President’s List » au niveau universitaire.

Ces « mentions » n’ont pas de correspondance directe entre les deux systèmes. Elles peuvent toutefois servir de repère ou de tentative d’équivalence dans certains cas de figure.

« Ai-je besoin d'une traduction certifiée / assermentée pour mes relevés de notes ou diplômes ? »

La question se pose souvent de si oui ou non une traduction certifiée est réellement nécessaire. La réponse est généralement « oui ». Les établissements, soucieux d’être certains de la fidélité de la traduction, demandent généralement qu’elles soient certifiées conformes à l’original.

Pour les États-Unis et les autres pays anglophones, une traduction certifiée selon la tradition « common law » peut généralement suffire (mais une traduction réalisée par un traducteur assermenté en France fera tout aussi bien l’affaire).

Pour la France, en revanche, on exigera systématiquement que la traduction certifiée soit effectuée par un expert près une Cour d’appel française ou la Cour de cassation, qui sont les seuls « traducteurs assermentés » autorisés à réaliser des traductions certifiées en droit français.

Dans les deux cas, étant traducteur expert près la Cour d’appel de Douai, je suis à même de fournir une traduction certifiée qui sera conforme aux exigences de la plupart des établissements scolaires et universitaires d’un côté de l’Atlantique comme de l’autre.

Vous cherchez un traducteur professionnel français-anglais ?

Besoin d’un traducteur professionnel français-anglais pour la traduction officielle de vos documents (relevés, diplômes, etc.) ? Ne cherchez pas plus loin.

Prenez contact dès aujourd’hui pour recevoir votre devis personnalisé.

Et si vous cherchez des cours d’anglais pour donner un coup de pouce à votre niveau avant d’étudier ou de faire un séjour à l’étranger, n’hésitez pas à contacter notre partenaire chez ChooseEnglish.

Avec des forfaits adaptés à tous les niveaux et des cours au format pratique par visio, vous mettrez toutes les chances de votre côté d’atteindre vos objectifs linguistiques.